oleh: Mikael Johani*

Aneh bahwa belum pernah ada review yang benar-benar membahas tentang

buku kumpulan puisi Saut Situmorang yang diterbitkan tahun 2007,

“otobiografi: kumpulan puisi 1987-2007″ (o-nya memang sengaja kecil),

selain

review almarhum Asep Sambodja yang juga pernah dibawakan dalam diskusi tentang buku ini di acara

Meja Budaya

asuhan Martin Aleida di PDS H.B. Jassin di TIM pada tahun 2009. Padahal

biasanya dalam dunia sastra Indonesia, figur yang seterkenal Saut akan

menarik banyak groupies sastra untuk menulis review tentang

buku-bukunya. Lihat saja ledakan review tentang buku-buku Ayu Utami

(pemenang pertama lomba esai DKJ yang terakhir pun masih membahas buku

dia!–walaupun dengan nada mengkritik), Nirwan Dewanto, dan Nukila Amal

(di tahun yang lain lagi, lomba esai DKJ yang sama dipenuhi begitu

banyak tulisan lebay-pretentious tentang novelnya yang dianggap super

rumit sehingga pasti nggak mungkin nggak adiluhung itu, Cala Ibi).

Pendek kata, hype dan kultus individu dalam sastra Indonesia biasanya

menghasilkan tulisan yang cukup banyak tentang individu tersebut (nggak

usah ngomong dulu tentang kualitasnya), tapi kenapa setelah tujuh tahun

belum ada lagi juga esai selain esai Asep yang membahas secara serius

puisi-puisi Saut dalam kumpulan seminalnya ini?

Jawaban singkatnya, karena Saut Situmorang tidak cuma terlahir dari

sejarah sastra Indonesia, tapi juga dari sejarah sastra, puisi, dan seni

di luar Indonesia, dari puisi Modernis ala Eliot, Surrealis ala Rimbaud

(kumpulan puisi Saut yang baru berjudul Perahu Mabuk = Le Bateau

ivre-nya Rimbaud), puisi-puisi kalligram ala Apollinaire, Négritude ala

Aimé Césaire, puisi protes ala Neruda, puisi Beat ala Ginsberg, haiku

ala Basho (via Pound?), gerakan meng long shi (Misty Poetry) Tiongkok,

dan itu baru pengaruh-pengaruhnya dari dunia puisi di luar Indonesia!

Saut juga banyak memamerkan pengaruh-pengaruhnya dari dari dunia film

(Tarkovsky, misalnya), dunia seni (Magritte dan Duchamp, misalnya), dan

pop culture (Speedy Gonzales, misalnya–walaupun ini bisa juga permainan

intertekstualitas dengan Ashbery!). Dan masalahnya, sori-sori aja,

kebanyakan kritikus sastra Indonesia tidak tahu sama sekali tentang

sejarah apalagi teori puisi di luar Indonesia. Sehingga sederhananya,

mereka nggak ngerti puisi-puisi Saut! Mereka nggak menangkap

alusi-alusinya, nggak bisa melacak kepadatan intertekstualitas (bukan

cuma name-dropping ala Nirwan Dewanto) dalam puisi-puisinya, nggak tahu

permainan dan perang apa yang dilancarkan Saut bukan cuma dalam

puisi-puisinya tapi juga dengan caranya menyusun puisi-puisi itu dalam

kumpulan ini.

Padahal, dalam kumpulan ini, Saut selain berpuisi juga sedang

melancarkan protes dan revisinya terhadap puisi Indonesia dan juga puisi

Barat berbahasa Inggris yang sepertinya masih berusaha melepaskan diri

dari bayang-bayang Puisi Modernis dan tanpa sadar sudah lebih dari

setengah abad muter-muter di situ aja. Saut (menulis dalam bahasa

Indonesia kecuali di bagian terakhir yang diberi subjudul “Rantau” dan

berisi puisi-puisi bahasa Inggrisnya) mencari jalan keluar dari anxiety

of influence yang ditinggalkan penyair-penyair Modernis (favorit Saut

sendiri sepertinya Eliot) dengan mengadopsi, mengapropriasi, me-mashup

pengaruh tersebut dengan tradisi-tradisi kepenyairan di luar gerakan

Modernis tersebut–dari surealisme Prancis, writing back ala Négritude,

blues ballad ala Rendra (via Lorca?), sampai sajak terang sadar politik

penyair-penyair Indonesia tahun 1990an (misalnya puisi protes Wiji

Thukul). Yang dihasilkan oleh kumpulan puisi otobiografi ini adalah

sesuatu yang revolusioner: sebuah dialog (atau mungkin struggle?) dengan

(anxiety of) influences Saut sendiri, sebuah usaha untuk menaklukkan

mereka dengan pendekatan yang postmodern: multi-tradisi,

multi-intertekstual, bahkan multi-bahasa!

A. Tradisi versus bakat individu

otobiografi diawali dengan sebuah esai dari Saut yang berjudul “

Tradisi dan Bakat Individu“.

Judul esai ini adalah terjemahan langsung dari esai terkenal T.S.

Eliot, Tradition and the Individual Talent. Esai ini bertindak sebagai

manifesto kesenian Saut. Seperti Eliot, ia berpendapat tidak mungkin

seorang penyair atau sastrawan, seberbakat apapun, berkarya tanpa

dipengaruhi tradisi-tradisi yang mendahuluinya. Justru cara si sastrawan

bergulat dengan tradisi-tradisi yang mempengaruhinya itulah yang

menarik! Saut dengan eksplisit menyatakan tidak setuju dengan

pernyataan-pernyataan lebay-asersif kritikus-kritikus Indonesia dari

sejak H.B. Jassin sampai Nirwan Dewanto yang sering tanpa bukti jelas

mengklaim bahwa seorang pengarang yang berbeda sedikit saja dari

teman-teman seangkatannya pasti tidak terlahir dari sejarah sastra

Indonesia(nya) sendiri. Dari Chairil yang terlalu sering diklaim sebagai

binatang jalang yang dari kumpulan masteng sastra 45-nya terbuang,

sampai Ayu Utami dan Saman yang diklaim oleh temannya Nirwan Dewanto

tidak terlahir dari sejarah sastra Indonesia–sampai-sampai blurbs buku

itu pun dengan enteng sengaja salah mengutip komentar Pramoedya Ananta

Toer, seakan-akan ia terlalu kuno dan nggak ngerti Saman! Soal Chairil,

Saut menunjukkan bahwa pada tahun 1992, peneliti sastra Indonesia Sylvia

Tiwon sudah pernah menganalisa relasi intertekstual antara puisi

Chairil dan pendahulu Pujangga Barunya, Amir Hamzah. By the way, Nirwan

Dewanto mengklaim hal yang sama dalam esainya tentang Chairil Anwar, “

Situasi Chairil Anwar“,

yang kemudian dimuat menjadi kata pengantar di kumpulan puisi Chairil

Anwar terbaru terbitan Gramedia tahun lalu. Selain esai ini Nirwan ini

telat, madingnya udah terbit, ia juga tidak sekalipun menyebutkan bahwa

poin yang dibuatnya sudah pernah dibuat pula oleh Sylvia Tiwon (apalagi

Saut Situmorang!), mungkin karena ia memang nggak tahu tentang esai

terkenal Sylvia Tiwon itu, atau dia pengen orang-orang menganggap dia

sendiri yang muncul dengan pikiran itu. Seakan-akan dia sendiri tidak

terlahir dari sejarah kritik sastra Indonesia! Hahahahaha!

Patut diperhatikan pula bahwa esai Tradisi dan Bakat Individu ini

juga diterbitkan dalam kumpulan esai Saut Situmorang, Politik Sastra,

yang terbit dua tahun kemudian, 2009. Kumpulan kritik sastra ini, selain

sebuah j’accuse! terhadap kebusukan politik sastra Indonesia, juga bisa

dibaca sebagai manifesto kepuisian Saut versi extended. Jika kamu ingin

lebih mengerti puisi-puisi Saut, bacalah Politik Sastra, di situ ia

layaknya sebuah buku panduan membaca simbolisme lukisan Old Masters,

menyebar clues tentang pengaruh-pengaruh dalam puisinya dan bagaimana ia

mengolah pengaruh-pengaruh tersebut. Misalnya, jika ingin clues tentang

bagian pertama otobiografi, “Cinta”, bacalah esai “Dikutuk-sumpahi

Eros” dalam Politik Sastra. Jika ingin lebih mengerti bagian terakhir

otobiografi, “Rantau”, baca “Sastra Eksil, Sastra Rantau” dalam Politik

Sastra. Menarik pula untuk diingat bahwa eksistensi Saut sebagai

poet-critic/shit-stirrer dalam dunia kang ouw sastra Indonesia bisa juga

dianggap sebagai usaha mewarisi tradisi penyair-penyair Modernis yang

sering juga punya identitas ganda sebagai kritikus pengguncang status

quo. Dalam hal ini (bagian critic dari poet-critic), mungkin Saut

sebenarnya lebih mirip dengan Ezra Pound daripada Eliot, lebih

shit-stirring dan lebih subversif. Jika kamu, seperti Goenawan Mohamad,

menganggap jurnal boemipoetra yang ia terbitkan hanya sekedar “

coret-coret di kakus“, coba deh download kopian zine

Blast

yang dieditori Ezra Pound di awal abad 20. boemipoetra itu, seperti

hampir semua yang dilakukan Saut Situmorang, bukan sekedar coret-coret

di kakus, tapi coret-coret di kakus yang hiperintelektual dan

hiperintertekstual! Sampai GM aja nggak ngerti! Kakus boemipoetra itu

dilengkapi urinal ready made Duchamp, lho! Hahahahaha!

Setelah esai Tradisi dan Bakat Individu, menyusul bagian pertama

otobiografi, “Cinta”. Di sinilah Saut bergulat dengan sumber anxiety of

influencenya yang pertama dan mungkin paling utama: Chairil Anwar. Bukan

sok-sokan jika bagian ini dimulai dengan kutipan terkenal dari puisi

“Tak Sepadan” Chairil: “Dikutuk-sumpahi Eros, aku merangkaki dinding

buta, tak satu juga pintu terbuka.” Jika Chairil berusaha mencari pintu

keluar dari kutuk-sumpah Eros, Saut berusaha di bagian ini untuk mencari

pintu terbuka yang menawarkan jalan keluar dari pengaruh Chairil!

Bagaimana cara Saut melakukan itu? Dengan mengerahkan semua arsenal

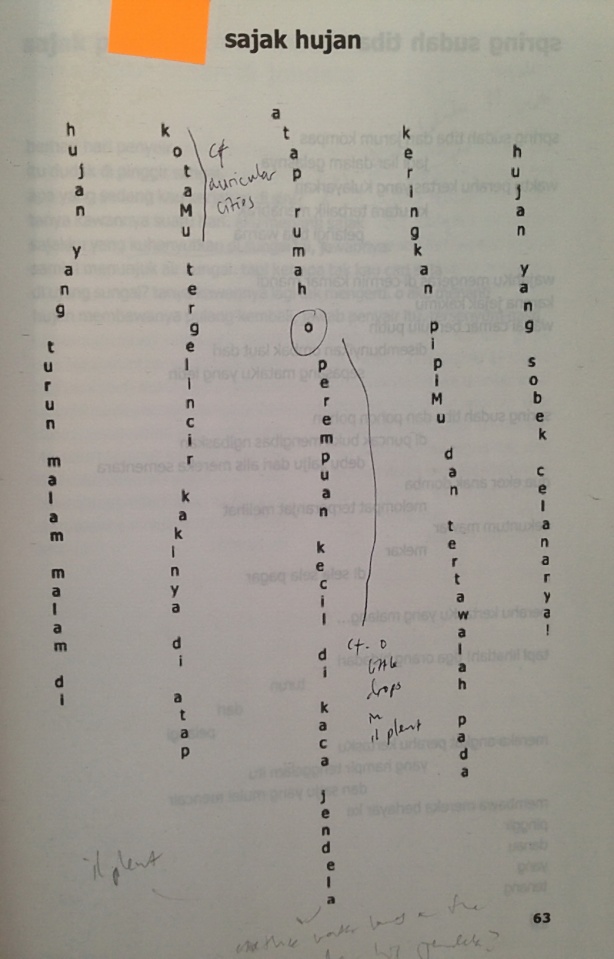

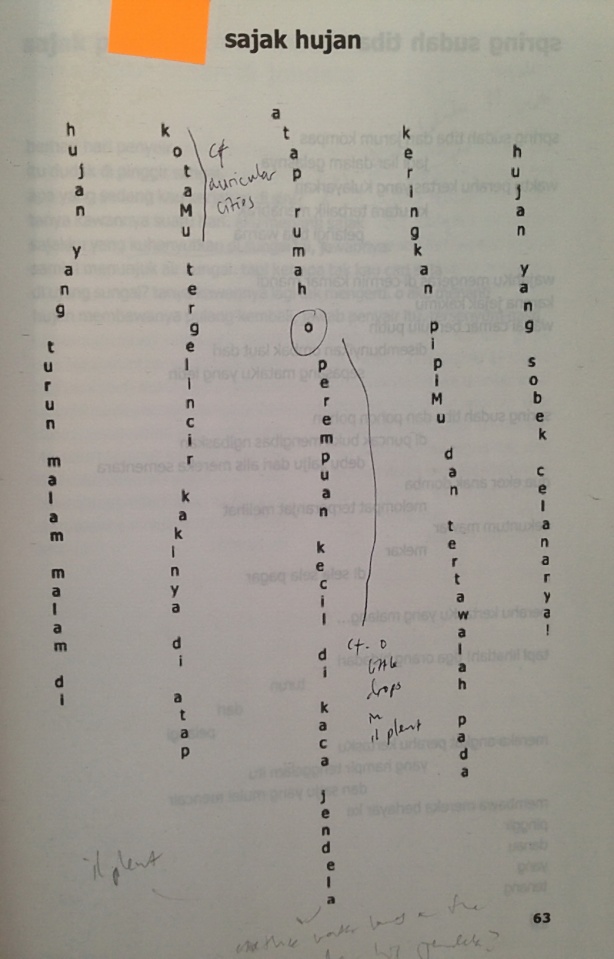

pengaruh-pengaruhnya yang lain! Dari kaligram ala Apollinaire

(bandingkan bentuk puisi “dongeng enggang matahari”

dengan “

Il Pleut”

(by the way, baris “hujan… tergelincir kakinya di atap atap rumah”

dalam “sajak hujan” juga diapropriasi kemudian direkontekstualisasi dari

baris “la pluie qui met ses pieds dans le plat sur les toits” dalam

puisi Aimé Cesaire “Le Cristal automatique”), puisi imagis ala William

Carlos Williams dengan variable foot dan barisnya yang pendek-pendek

(bandingkan puisi “elegi claudie” dengan “

The Red Wheelbarrow”),

haiku modernis ala Pound via Sitor (bandingkan “lonceng gereja, tembok

kota tertawa padanya” dengan “In a Station of the Metro, the apparition

of these faces in the crowd, petals on a wet, black bough” dengan “Malam

Lebaran, bulan di atas kuburan”), mash-up puisi Zen-Beat ala Ginsberg

dengan plesetan kutipan dari Eliot (puisi “kata dalam telinga”, baris

“Jumat adalah hari yang paling kejam dalam seminggu” yang memelesetkan

baris terkenal dari “The Waste Land”, “April is the cruellest month,

breeding lilacs out of the dead land”), sampai Sapardi Djoko Damono!

(lihat puisi “Aku mencintaiMu dengan seluruh jembutKu”.)

Dan masih banyak lagi. Poin semua ini adalah, satu, seperti argumen

Bloom di buku terkenalnya “The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry”

yang juga dikutip oleh Saut dalam esai Tradisi dan Bakat Individu di

awal otobiografi ini, mendistorsi karya-karya/gaya-gaya

penyair-penyair/tradisi-tradisi kepenyairan yang mendahului dan

mempengaruhinya tadi menjadi karya/gaya/tradisi-nya sendiri, dan dua,

seperti seorang guru yang menerapkan mantra “show, don’t tell”

Hemingway, menunjukkan hutang penyair-penyair Indonesia yang dianggap

pendobrak tradisi seperti Chairil, Sitor, dan Sutardji terhadap

tradisi-tradisi puisi Barat yang dengan sengaja mereka apropriasi (puisi

Modernis buat Chairil dan Sitor, kalligram ala Apollinaire dan Puisi

Konkrit buat Sutardji).

Tentu, Saut secara sengaja juga menunjukkan betapa berhutangnya dia

kepada tradisi dan sejarah puisi yang mendahuluinya. Puisi-puisi ini

adalah pembuktian manifesto Bakat dan Tradisi Individunya tadi, caranya

(memelesetkan kalimat terakhir di esai itu) menunjukkan bagaimana dia

menjadi bagian dari tradisi/sejarah sastra Indonesia, sekaligus

menunjukkan relasi intertekstual puisi-puisinya dengan puisi-puisi

sebelumnya.

Bagian kedua otobiografi dijuduli “Politik”. Di sinilah Saut

menunjukkan bahwa salah satu bagian dari identitas kepenyairannya adalah

keanggotaan tidak resminya dalam “angkatan” penyair Indonesia 1990an.

Seperti dikatakannya di esai Bakat dan Tradisi Individu: “Sebuah motif

dominan lain pada puisi para penyair 1990an adalah politik. Para penyair

1990an tidak lagi tabu atau malu-malu untuk mempuisikan politik,

mempolitikkan puisi, malah justru pada periode inilah puisi politik

mencapai puncak ekspresi artistiknya yang melampaui apa yang sebelumnya

dikenal sebagai sajak-protes dan pamflet-penyair seperti pada puisi Wiji

Thukul.”

Strategi puitis yang dipakai Saut di bagian “Politik” ini sama dengan

yang dipakainya di bagian “Cinta”: lebih banyak lagi distorsi dan

revisi atas pengaruh-pengaruh tradisi yang mendahuluinya. Puisi pertama

dalam bagian ini saja berjudul “potret sang anak muda sebagai penyair

protes”, judul alusif yang sekaligus memelesetkan frase terkenal dari

pentolan (prosa) besar Modernis Joyce dan pentolan Komunitas Utan

Kayu/Salihara Goenawan Mohamad yang lebih dulu memelesetkan frase itu

(“A Portrait of the Artist as a Young Man” → “Potrét Seorang Penyair

Muda Sebagai Si Malin Kundang”).

Salah satu puisi yang paling menarik dalam bagian “Politik” ini

adalah puisi “demikianlah”. Dalam puisi ini, Saut menggabungkan

berbicara tanpa malu-malu tentang politik (“langit yang biru lebam

dihajar popor m-16 anjing anjing kapitalis pascakolonial) dengan

irama-irama puisi Beat ala Ginsberg dan obsesinya dengan budaya pop dan

obscenity (“demi dr strangelove yang berkhayal nikmatnya sebuah rudal

yang pecah di lobang duburnya”) dan semacam katalog influences atas

kepenyairannya (Harry Roesli, Alfred Hitchcock, Rendra, Wiji Thukul,

Karl Marx, Guernica Picasso, Made Wianta, lagu anak-anak Pelangi,

Tampax, SMS, Borobudur, Bukek Siansu, National Geographic, dan masih

banyak lagi).

Bagian “Politik” ini juga jadi cara efektif buat menghapus stigma

hangover Orba bahwa sajak yang bertema politik seperti puisi pamflet

Rendra atau sajak protes Wiji Thukul pasti kurang “puitis” atau malah

kurang “adiluhung”. Saut membuktikan dengan sajak-sajaknya di bagian ini

bahwa “sajak politik” tidaklah serta-merta (hanya karena subject

matternya) sederhana, naif, dan primitif seperti yang sering dituduhkan

oleh penyair-kritikus salon Salihara, tapi juga bisa canggih,

intertekstual, dan postmodern. Stigma bahwa sajak politik pasti jelek

hanyalah hangover (anxiety of influence!) Orba, bagian dari

propagandanya untuk men-depolitisasi seni di Indonesia.

B. Writing back to the canon

Bagian ketiga otobiografi berjudul “Rantau”, berisi puisi-puisi

bahasa Inggris Saut. Di sinilah Saut takes the game to his influences

head on! Di bagian inilah usaha Saut untuk keluar dari bayang-bayang

Puisi Modernis paling kelihatan. Yang ia lakukan dalam bagian ini adalah

semacam tour de force melewati berbagai macam genre dan subgenre puisi

Barat dan Indonesia yang menawarkan obat penawar untuk hangover Puisi

Modernis, yang dalam dunia puisi Barat berbahasa Inggris pun sepertinya

belum ditemukan. Kebanyakan penyair berbahasa Inggris masih terjebak

dalam curhatan borjuis confessional poetry ala Lowell, Plath, dkk, atau

permainan borjuis-esoterik

flarf,

dan keduanya tidak relevan dengan kondisi pascakolonial (penyair)

Indonesia (atau penyair yang lahir dari sejarah sastra Indonesia seperti

Saut). “Rantau” menunjukkan salah satu episode paling penting dari

otobiografi kepenyairan Saut, saat dia menulis puisi sebagai usaha

“writing back” kepada otoritas kanon Puisi Barat yang mempengaruhinya.

Tidak heran apabila bagian ini dimulai dengan kutipan favorit para

pascakolonialis dari drama Shakespeare, The Tempest: “You taught me

language, and my profit on’t is I knew how to curse.” Kutipan ini salah

satu baris yang diucapkan oleh Caliban, antagonis utama dalam The

Tempest, tapi justru protagonis dan poster boy pemikir pascakolonial,

termasuk salah satu idola Saut, Aimé Cesaire, yang mengangkat Caliban

sebagai seorang black slave-hero yang melawan white masternya Prospero

dalam adaptasinya atas The Tempeste, Une Tempête. Patut diingat bahwa

dalam salah satu baris yang mengikuti baris yang dikutip Saut di atas,

Caliban mengutuk Prospero dan Miranda yang mengajarinya bahasa Inggris,

semoga “the red plague rid you for teaching me your language!” Namun,

yang dilakukan Caliban-Saut dalam bagian “Rantau” ini, seperti juga yang

sebenarnya dilakukannya di balik sumpah-serapah j’accuse!-nya di

Twitter dan Facebook tapi tidak banyak disadari orang, bukan cuma

cursing tapi sebuah proses writing back terhadap kanon puisi Inggris!

Dalam puisi “Looking for Charles Bukowski in K Rd” misalnya, Saut

mendistorsi waste land urban Eropa pra- dan pasca-Perang Dunia I yang

digambarkan Eliot dalam dua puisi yang dianggap memelopori Puisi

Modernis, “The Love Song of J. Alfred Prufrock” (“half-deserted streets,

… restless nights in one-night cheap hotels”) dan “The Waste Land”,

menjadi waste land “retro paradise” “red-light-cum-nightclub-district” K

Rd di Auckland, metropolis terbesar di New Zealand. Dalam puisi ini,

Saut kembali memelesetkan “April is the cruellest month” Eliot dari “The

Waste Land” menjadi “Friday is the holiest night of the week”

(ironically, of course), me-mashup-nya (lagi) dengan irama Beat dan

obscenity ala Ginsberg (“shit & death”, “prophets of semen

redemption”, “perfumed communion of alcohol & semen”), dengan

referensi budaya pop dalam bentuk kutipan lagu The Beatles (“obladi

oblada life goes on, yeah…”), kemudian mengakhirinya dengan memelesetkan

tiga baris pembuka “The Love Song of J. Alfred Prufrock” yang sangat

terkenal (yang judulnya juga dia pelesetkan jadi judul satu lagi

puisinya, yang rasanya bukan kebetulan ditaruh pas setelah puisi

“Looking for Charles Bukowski in K Rd” ini, “Love Song of Saut Speedy

Gonzales”): “Let us go then, you and I, when the evening is spread out

against the sky, like a patient etherised upon a table”, menjadi “let us

go to K Rd then, you & I, while the evening is still spread out

against the Sky Tower, like a Holy Virgin intoxicated upon a bar table”.

Yang paling mencengangkan sekaligus mengacengkan di sini adalah

distorsi simile Eliot yang dingin dan mencekam, “like a patient

etherised upon a table” menjadi simile yang hot dan mencekam, dan

sacrilegous (!), “like a Holy Virgin intoxicated upon a bar table.”

Sungguh sebuah distorsi yang sangat pas untuk mengubah baris-baris Eliot

yang menggambarkan urban Eropa yang sepi dan membusuk (ingat

“half-deserted streets”) menjadi baris-baris Saut yang menggambarkan

waste land K Rd yang ramai dan busuk!

Sementara itu, puisi selanjutnya, “Love Song of Saut Speedy

Gonzales”, sudah intertekstual sejak judulnya. Judul ini bisa dibaca

sebagai mash-up antara “The Love Song of J. Alfred Prufrock” dengan nama

karakter kartun Looney Tunes

Speedy Gonzales, tikus tercepat di Meksiko, atau dengan nama karakter kartun ini

setelah digunakan oleh John Ashbery dalam puisinya “

Daffy Duck in Hollywood”.

Bentuk puisinya sendiri adalah sebuah contoh “definition poem” yang

Oulipoesque, usaha Saut Speedy Gonzalez untuk mendefinisikan “love”

seperti entry sebuah dictionary. Love di sini didefinisikan dan

redefinisikan berkali-kali dengan berbagai macam metafora, referensi,

dan alusi. Salah satu yang khas Saut, surreal, liris, pop, sekaligus

obscene, adalah “love is the tampon that you mistook for a Chinese

herbal tea-bag”.

Dalam bagian “Rantau” ini, Saut memakai bahasa Inggris yang ia serap

selama masa perantauannya sebagai senjata (the pen is mightier than the

sword!), bukan untuk melenyapkan anxiety of influencenya yang berasal

dari kanon puisi dunia, tapi untuk berdamai dengan influence(s)

tersebut. Selain nama-nama yang sudah disebut di atas, influences itu

juga termasuk Baudelaire (dalam “after Baudelaire”), Rendra (“After

Rendra 3”), Li Po (“homage to Li Po”), Andrei Tarkovsky (“to Andrei

Tarkovsky”), René Magritte (“totem–to René Magritte”), Jimi Hendrix

(“1966–for Jimi Hendrix”), dan masih banyak lagi.

Dengan referensinya ke penyair non-Inggris (Baudelaire, Li Po,

Rendra) dan non-penyair (Tarkovsky, Magritte, Hendrix), Saut seperti

ingin menunjukkan kepada puisi bahasa Inggris bahwa jalan keluar dari

Puisi Modernis bisa saja berasal dari puisi yang tidak berbahasa Inggris

atau bahkan bukan dari dunia puisi!

Namun usul Saut ini pun mungkin tidak sepenuhnya orisinil, karena

Ezra Pound, malaikat penolong/Ibu Theresa penyair-penyair Modernis itu,

juga pernah mengusulkan hal yang sama dalam kanto-kantonya: menca/uri

jalan ke depan setelah Puisi Modern dari Confucius, Dante, Homer,

Gaudier-Brzeska, ilmu ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang berbeda dari

Saut adalah identitas, otobiografi kepenyairannya. Ia menyerang kanon

puisi berbahasa Inggris sebagai Caliban, writing back dari dunia ketiga

ke pusat empire, sementara Pound, yang sering tidak benar-benar bisa

membaca sumber-sumber non-Inggrisnya, menyerang sebagai Prospero,

sebagai white master dari pusat empire itu sendiri.

Kesadaran Saut akan posisinya yang khas subyek pascakolonial itu

menjadikannya unik di dalam dunia kang ouw sastra Indonesia. Karena

alih-alih sadar akan posisi diri mereka yang lahir dari sejarah sastra

Indonesia yang always already pascakolonial dan karena itu perlu untuk

mempertanyakan, mengkritik, kemudian merevisi pengaruh-pengaruh mereka

yang berasal dari kanon sastra Barat, mereka justru mem-fetish-kan

pengaruh-pengaruh Barat itu dan menjadi sekelompok penyair inlander yang

tidak pernah bisa berdamai dengan, apalagi melampaui!, anxiety of

influencenya.

C. Intertekstualitas versus name-dropping

Kalau kritikus sastra Indonesia bicara tentang intertekstualitas saat

ini, mereka biasanya akan menyebut nama Nirwan Dewanto sebagai contoh

seorang penyair Indonesia kontemporer yang “intertekstual”. Biasanya ini

disebabkan karena

klaim

Nirwan sendiri, atau fakta bahwa ia sering mendedikasikan

puisi-puisinya buat penyair/seniman/musisi asing yang jarang terdengar

namanya sehingga rasanya o so hipster sekali, atau kalau tidak begitu

menyitir baris-baris puisi mereka dalam puisinya sendiri. Tapi bagaimana

dan untuk apa Nirwan menyebutkan nama mereka dan menyitir puisi-puisi

mereka? Apakah sekedar menyebutkan nama dan atau mengutip baris puisi

orang lain cukup untuk menghasilkan puisi yang intertekstual?

Mari kita bahas salah satu puisi Nirwan yang melakukan keduanya,

sebuah puisi berjudul “Burung Merak” dari “himpunan” (o so pretentious!)

puisinya, “Jantung Lebah Ratu”. Puisi “Burung Merak” ini didedikasikan

“untuk Juan José Arreola dan Wallace Stevens”. Wallace Stevens, satu

lagi punggawa Puisi Modernis, pernah menulis sebuah puisi berjudul

“Anecdote of the Prince of Peacocks”, yang (sepertinya, you’re never

sure with Stevens) bercerita secara imagis tentang dunia penyair

(“Prince of Peacocks”) yang menakutkan (“I met

Berserk”).

Puisi Nirwan “Burung Merak” (hampir pasti, karena hampir semua puisi

Nirwan selalu tentang betapa menyiksanya menjadi seorang penyair) juga

tentang dunia penyair yang menakutkan. Dalam “Burung Merak”, penyair

diumpamakan sebagai “pemburu”: “Ia sering mengaku tahu rahasia semua

jalan yang dilalui para pemburu. Sebenarnya mereka adalah kaum

penyair…”. Paragraf (puisi ini berbentuk puisi prosa, seperti layaknya

sebuah puisi Nirwan Dewanto) yang mengutip Stevens langsung berbunyi

begini: “Tetap saja ia merasa lebih tinggi ketimbang segala pohon dan

lebih luas ketimbang hutan sebab ia mampu menjangkau matahari dengan

matanya dan laut dengan telinganya. (Aku berhutang ungkapan ini kepada

seorang penyair dari negeri putih, pegandrung burunghitam, yang hampir

saja menjebaknya di pinggir hutan. Sejak itu aku tahu bahwa pena lebih

tajam ketimbang pedang. Ah, sungguh harfiah, bukan?)” Sekarang

bandingkan dengan “ungkapan” aslinya: (stanza ketiga dari “Six

Significant Landscapes”) “I measure myself against a tall tree. I find

that I am much taller, for I reach right up to the sun, with my eye; and

I reach to the shore of the sea with my ear.” Selain itu, “burunghitam”

berasal dari salah satu puisi Stevens yang paling terkenal “Thirteen

Ways of Looking at a Blackbird” (perhatikan cara penulisan “burunghitam”

yang disambung dan tak wajar dan berhutang banyak pastinya kepada cara

Stevens mengeja “Blackbird”), yang mise-en-scènenya “

Among twenty snowy mountains” di (sepertinya, you’re never sure with Stevens)

Haddam, Connecticut, 26,8 mil dari ibukota Connecticut, Hartford,

tempat Stevens menghabiskan kebanyakan masa hidupnya menulis puisi dan

bekerja di perusahaan asuransi. Dibandingkan dengan Hartford, Haddam di

tahun 1917 (tahun penerbitan “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”)

pasti memang terkesan seperti “pinggir hutan”! Sementara itu, “pena

lebih tajam ketimbang pedang” adalah terjemahan verbatim dari pemeo

Inggris “The pen is mightier than the sword”, yang pertama kali muncul

in print di naskah drama penulis Inggris Edward Bulwer-Lytton,

“Richelieu; Or the Conspiracy”.

Sekarang bandingkan cara “berhutang” Nirwan Dewanto kepada Stevens

dengan cara berhutang Saut kepada Eliot seperti dideskripsikan

sebelumnya. Betapa “sungguh harfiah”-nya memang cara Nirwan menyitir

Stevens! Bahkan sampai ke subject matter puisinya sendiri! Mana

distorsinya, mana revisinya, seperti yang dilakukan Saut?

Intertekstualitas, menurut Julia Kristeva yang meng-coin istilah ini,

selalu mengandung sebuah

transformasi. Mana transformasi teks Stevens dalam (kon)teks puisi Nirwan? Tidak ada!

Kemudian pertimbangkan kebenaran satu lagi pemeo terkenal dari Eliot

berikut ini: “immature poets imitate; mature poets steal; bad poets

deface what they take, and good poets make it into something better, or

at least something different.”

Mungkin menunjukkan bahwa “intertekstualitas” Nirwan Dewanto adalah

satu lagi kasus “The Emperor’s New Clothes” dari pujangga-pujangga

adiluhung kantong budaya Salihara bukan raison d’être utama Saut menulis

puisi-puisinya, karena intertekstualitas itu sendiri adalah salah satu

kondisi utama Modernisme, dan Saut sebagai penyair yang sangat

dipengaruhi oleh Modernisme dan terus-menerus bergulat dengan pengaruh

itu mungkin secara alami dan secara sadar (menggunakan bakat alam dan

intelektualismenya!) menggunakannya sebagai salah satu modus operandi

kepenyairannya. Namun, mengingat bahwa menunjukkan kenyataan kalau the

Salihara emperors have actually got no clothes on adalah salah satu

raison d’être politik sastra Saut selama ini, jangan didiskon dulu

kemungkinan bahwa Saut memang sengaja mengkurasi puisi-puisi yang

menonjolkan intertekstualitas yang sebenarnya dalam kumpulan otobiografi

ini–untuk mengekspos dusta hagiografi penyair-penyair sok intertekstual

dari KUK/Salihara!

“The only real emotion is anxiety”

Begitu kata satu lagi pentolan Modernisme, Freud. Kumpulan puisi

otobiografi ini pada akhirnya memang sebuah otobiografi kepenyairan Saut

Situmorang, kisahnya berjuang dengan anxiety of influence(s)nya, yang

membawanya merantau dari Puisi Modernis-Imagis ala Eliot kemudian

migrasi ke puisi Beat ala Ginsberg, puisi Négritude ala Cesaire, time

travel ke puisi-puisi surrealis Rimbaud, memulung found poetry, membetot

balada-balada blues ala Rendra, mengutuk-sumpahi Eros seperti Chairil,

mengutuk-sumpahi Orba seperti Wiji Thukul–dan along the way writing back

dengan penuh gusto (and not a little cursing!) dari prakondisi

pascakolonialnya, dengan jitu mengidentifikasi bahwa semua

pengaruh-pengaruh itu harus didistorsi, dikritisi, dan direvisi, kalau

ia memang ingin otobiografi kepenyairannya punya identitas sendiri.***

*Mikael Johani, penyair dan kritikus posmo, tinggal di Ciledug, Tangerang.